Zum künstlerischen Werk von Bernhard Müller-Feyen

Von Heijo Klein

Bernhard Müller-Feyen steht für eine Kunst, die vom Gegenständlichen ausgehend, die Naturgesetzlichkeiten von Geometrie und Physik in den Formen der Details erkannte und in seinen Werken diesen Formen Monumentalität verleiht. Im Zweidimensionalen von Malerei und Zeichnung sowie im Dreidimensionalen der Skulptur als Modell und als Denkmal. Sein Werk umfasst zudem einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten - in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts beginnend, mit kontinuierlicher Entwicklung und künstlerischem Höhepunkt über das Jahr 2000 hinaus, in unser 21. Jahrhundert. Will man dieses künstlerische Werk auf den Punkt bringen, es charakterisieren, so mögen einleitend für die künstlerischen Stationen seines Lebenswerks zwei Werke dieses Spannungsfeld bezeichnen, da sie gewissermaßen extreme Positionen bezeichnen; die Plastik „Archetyp Mensch“ (Abb.1) und das großformatige Gemälde “Formen in Blau“ (Abb.2).

Die pfeilerartige Figur auf quadratischer Grundfläche, wie eine Stele, doch als schlanke hochrechteckige Fläche aufwachsend, dann der menschlichen Gestalt nahe kommend, in Schulterhöhe einschwingend und sich verjüngend, nach vorne geneigt, und die Fläche in Form einer Schleife umkehrend, sodass die menschliche Gestalt, der Körper und insbesondere aus diesem nun auch dreidimensional heraustretend der Kopf, betont ist.

Die „Minimals“

Solche abstrahierende Reduktion, verbunden mit geometrisierender Konzentration eröffnet dem Künstler ein neues Universum von Formen, die in den Detailformen der „Minimals“ und in den flächigen Serigraphien, räumlich aber in den „Schlaufen“ erscheinen. Deren Miteinander entwickelt sich in dem großformatigen Gemälde (Abb.2) im Blau eines Kosmos liegenden Universum, dessen Einzelformen dann in den „Minimals“ liegen.

Diese Minimals sind großformatige Gemälde, die in exakten schwarzen Bändern die Geometrie der Fläche ausloten, zugleich ihr die Tiefenräumlichkeit erschließen, sei eines durch eine großzügige Winkelform (Abb.3), die wie der Buchstabe „V“ asymmetrisch auf die Fläche gesetzt, diese aus der Dreieckform entwickelt, die seitlichen ungleichen Dreiecke die zentrale Form flankieren, die nun zum unregelmäßigen Fünfeck wird. Solche Aufteilung der großen Fläche durch breite Bänder wird bei den „Minimals“ – mit minimalen Mitteln, doch groß gesehen – vom Künstler vielfach variiert. So schließt er in einem anderen Bild die Bandform zu einem unregelmäßigen Vieleck, das er zum Rechteck der Leinwand in Kontrast setzt, in einem anderen unterteilt er die Fläche durch die diagonale Verbindung zweier Quadratansätze, wieder andere Lösungen erschließen durch Schrägführung einzelner Bänder und durch Einknickungen die elementare virtuelle Räumlichkeit der Fläche (Abb.4). Allein die ungewöhnliche materiale Größe dieser Bilder, deren Thema doch das Minimale künstlerischen Gestaltens ist, zeigt die Bedeutung an dieser monumentalen Bandformen mit ihren Biegungen, Knickungen und Verklappungen als künstlerische Grundsubstanz für den Künstler an.

In den Bildern der „Schlaufen“ wird dieses räumliche Prinzip dann gesteigert, indem die Bandformen einander überlagern, ohne sich zu berühren, und zugleich die Strenge der Rechteckform zugunsten bogiger Rundformen verlassen wird, und damit der Schwere entgegen gearbeitet wird. Dieses Prinzip steigert Bernhard Müller-Feyen in seinen Serigraphien, die durch die Gleichmäßigkeit und Härte der homogenen Farbflächen des Siebdrucks und durch die Schärfe ihrer Konturen wie Metallschnitte erscheinen, damit auch in der Nachfolge seiner frühen „Papiers coupés“.

Die Archetypen

In den „Archetypen“ bilden sich dann die künstlerischen Grundmuster bzw. Modelle heraus, die im Archaischen wurzelnd, jene urtümliche Welt geometrischer und humaner Formen, Würfel und Quader mit Band und Schlaufe Verbindungen eingehen, aus denen sich das Unverwechselbare, Typische der Werke Müller-Feyens, sein charakteristisches Zeichen bzw. sein Stil entwickelte. In der Zeichnung (Abb.5) entfaltet sich diese Welt der Archetypen, da sie in ihr sichtbar werden.

In der Skulptur (Abb.6) jedoch nehmen die Archetypen konkrete Gestalt an und stehen als eigene Objekte in der realen Welt. Indem der Künstler sie „Archetypen“ benennt, bindet er die konkreten Ergebnisse zugleich an das Urbild des gedanklichen Konzepts.

Diese für den Künstler charakteristische Verbindung von Zeichnung bzw. Malerei und Skulptur wird deutlich in Gegenüberstellungen, da seine Zeichnungen keineswegs nur Entwurf, sondern zugleich auch ein ‚Bild’ dieser projektierten Gestalt ist, das in anderer Weise sich darstellt und wirkt als es nachher die plastische Skulptur ergibt, sodass beide ihre Eigenständigkeit bewahren und die spezifischen Mittel und Wirkungen der Flächen- und plastischen Kunst zeigen.

So hat Müller-Feyen das Thema der die Stele und die menschliche Gestalt verbindenden Form (Abb.7) mehrfach in seinen Zeichnungen dargestellt, als Auffassung der Körperform in einzelne stereometrische, aufeinander gestapelte Kasten-artige Teile, die dann im Kopf der Schlaufe ihr Gegenbild erfahren oder aber die Stele in die beiden vertikalen Begrenzungen und verbunden mit unregelmäßigen, asymmetrischen Querträgern, sodass die Figur durchscheinend und lediglich die Kopfschleife zur Fußplatte kontrastiert.

In anderer Weise teilt er die Stele vertikal, sodass wie auf mächtige Beine und Kopf reduziert, auf dem kräftigen Quadrat der Standplatte ihren Halt finden, so die Plastik oder aber als in der Zeichnung als gewaltiges Monument wie aus zwei miteinander verwachsenen Baumstämmen erscheinen. Doch auch das Auseinander-Driften der zweigeteilten Stelenstütze findet sich (Abb.8), hier auf die „V“-Form der „Minimals“ bezogen, mit der wie durch Spaltung erzeugten zwei Gestalten, die dennoch miteinander verbunden sind.

Doch auch das Zeichenhafte einzelner Skulpturen (Abb.9) wird angesprochen, eine Gestalt wie ein Schriftzeichen gebildet, und dennoch im Profil einer menschlichen Gestalt mit vorgestrecktem Arm verbunden. Hier nun setzt Müller-Feyen die im Zeichnerischen durch Strichführung und Schraffur der Tusche eingesetzte Lineament in der Weise um, dass die plastische Figur (Abb.10) aus einzelnen kleinen Metallplatten zusammen gefügt wurde, und die Schweissnähte hier nun diese den Konturen und die Aufteilungen der Fläche bezeichnenden Linien in ihrer Perlen-artigen Struktur der Fläche des Metalls und deren ein feinteiliger Struktur entgegensetzen.

Die Zeichenhaftigkeit gesteigert wird aber auch in einer Skulptur (Abb.11-12) bei der die beiden Formen, die eine winkelig-eckig die andere Grundfläche rundlich-geschwungen, sich miteinander verbinden und in der Zeichnung auch farblich voneinander abgesetzt und damit auch dieses Miteinander auf Vorstellungen menschlicher Gestalten überziehen. Das Prinzip der Schlaufen (Abb.13-14) wird gesteigert in der farbigen Zeichnung in abgestuften Größen die drei Schlaufen nun einander aufliegend und ausgehend von vom gleichen Material und zurückkehrend in die gleiche Form. In der großen Bogenformen das Gleiche und Unterschiedliche gegenüber gestellt oder metaphorisch aus diesem entwickelt. Diese als Skulptur in den Wald versetzt, lässt sie vor dem Hintergrund der Sträucher wie eine Tier-Gestalt erscheinen.

Das skulpturale Moment

Doch lotet Bernhard Müller-Feyen die Möglichkeiten des Plastischen auch ebenso in die Richtung der Öffnung der Skulptur wie auch in deren Verdichtung aus. In der Zeichnung (Abb. 15) wird dieses Prinzip der Öffnung in einzelnen Phasen dargestellt: der Kern der Gestalt aus Stele und geneigtem Schlaufenkopf, den umgebenden Mantel, der den Kern wie Arme umschließenden Gestalt entgegengestellt. In der Skulptur wird dieses mit der Öffnung dieses Mantel wie aus einem Tor hervorgehend die plastische Gestalt, die nunmehr jedoch im Kontrast zu den glatten Fläche des Mantels, feingliedrig strukturiert, die Schlaufe noch deutlicher den Kopf erkennen lässt.

Die andere Möglichkeit der Massivität des Plastischen wird insbesondere in den „Massiv-Skulpturen“ deutlich, die nun auch bewusst die Schwere des Materials einbeziehen und (Abb.16) mit der Glätte der Oberfläche das Metall als Masse erkennen lassen, die aufgeschichtet in drei asymmetrischen stereometrischen Blöcken.

Doch sind es nicht nur eckig begrenzte Formen, sondern auch solche, die unregelmäßig erscheinen, jedoch in einem ponderativen Verhältnis des oberen Teils der Skulptur zu dem tragenden unteren stehen, damit auch Balance und Schwere der Massivfigur betonen (Abb.17).

Im Gegenüber der Zeichnung (Abb.18) wird man jedoch wahrnehmen, dass entgegen der Härte und Konsequenz der Form der Skulptur hier das Figurale wesentlich ist, das bis zu einer Verbindung mit dem Umraum gehen kann, womit die vom Künstler vorgestellte Skulptur wie bereits im Urgrund des Gesteins oder des Erzes vorgebildet ist und sich von diesem abhebt.

Massivität und Glätte der Skulptur kann aber auch wie in der schwarzen liegenden Plastik (Abb.19) mit der Schwere der auf den Kreisbögen aufruhenden Skulptur gegenüber der Zeichnung, deren schwebende Leichtigkeit wahrgenommen werden.

Die „Bozzetti“

Mit den „Bozzetti“ wird nach den „Minimals“ und den „Archetypen“ ein dritter wesentlicher Werkkomplex angesprochen. Denn im Gipsmodell des Bozzettos erfolgt die plastische Konkretisierung durch den Künstler, nach dem Antragen der Grundform wird durch sorgfältiges Schneiden und Schleifen die endgültige dreidimensionale Form festgelegt. Sie bildet gleichsam auch den Mittelpunkt des plastischen Schaffens zwischen Entwurf und Ausführung der endgültigen Skulptur.

Durch die Verdichtung in das kleine Format bleibt die Komposition der plastischen Volumina und der Proportionen erhalten und ist im modellhaften Bozzetto dem Auge näher. Die Materialität auch der Großskulptur ob in Stein, Bronze oder Eisen, mit den unterschiedlichen Strukturen und Farbwirkungen der Oberflächen wird aufgehoben in der Immaterialität des Bozzetto. Denn das makellose Weiß des Gipsmodells betont die Einheitlichkeit des Gesamten, läßt die Schärfe der Formen deutlich werden, präsentiert gleichsam absolut die abstrakte Form an sich.

Da die Bozzetti aber nicht als Einzelobjekte gesehen wurden, sondern im Miteinander in der Art einer Werkschau, hatte der Künstler damit sein Formprinzip vergleichend präsent. Für den Betrachter lassen sich zudem im vergleichenden Sehen die formalen Spezifika der Skulpturen erkennen: daß sie nicht im eigentlichen Sinne rundplastisch sind, sondern aus der Strenge geometrischer und stereometrischer Formen entwickelt wurden. Die Fläche und die sich aus ihren Begrenzungen ergebenden Konturen bilden die Grundlinien für Teilflächen und Volumina bei gleichmäßiger Projektion in den Raum, wobei dieser durch Parallelität von Vorder- und Rückseite klar definiert ist.

Grundtypen sind die einzeln stehende Skulptur (Abb.20), die gelagerte, sowie die mehrteiligen Gruppen. Allen gemeinsam ist die sorgfältige Austarierung des Gleichgewichts, wobei trotz des strengen Kompositionsprinzips die stehenden Skulpturen, eigentlich: Stelen meist nicht lotrecht aufgerichtet sind, sondern mit leichter Biegung der Seiten. Dadurch stehen diese in Spannung zueinander, die eine leicht konkav einschwingend, die andere konvex mit Betonung der Volumina. Jede der Seiten bildet für sich eine spannungsreiche Abfolge, stets im Dialog mit der Gegenseite.

Die gelagerten Skulpturen (Abb.21) erstrecken sich stärker in den Tiefenraum, gehen von der größeren Grundfläche oder Sockel aus, ob Würfel oder Quader, oft in ausladenden Formen, deren Schräglage und Massenverteilung sorgfältig ausponderiert ist. Die Skulpturengruppen gehen von bipolaren Zweiergruppen aus, die entweder in Parallelität durch das Nebeneinander der gleichen Form ihre Wirkung gegenseitig steigern, oder als Varianten einander ähnlich, zueinander im Dialog stehen. Bei Dreiergruppen ergeben sich Akzentuierungen von Dominanz. Somit bilden die „Bozzetti“ eine eigene Werkschau, die in ihrer Konzentration auf die Form ebenso für den Künstler wichtiges Arbeitsmittel war, wie sie dem Betrachter die Überschau ermöglicht.

Die Schlaufen

Mit der Form der „Schlaufe“ hatte sich Bernhard Müller-Feyen sein ganz spezifisches Gebiet erschlossen. Die Schlaufe faszinierte ihn in ganz besonderer Weise, denn sie ermöglicht einerseits die Rechteckform der Platte oder des Bandes in eine Rundform zu überführen ohne seine spezifische Eigenart aufzugeben, und es ermöglicht darüber hinaus aus dem Raum in die Fläche zu treten, das flächige Band mithin skulptural zu gestalten. Sein Entwurf aus dem Jahre 1976 (Abb.22) zeigt die einfache Form der Schlaufe, die als breites Band wie auf einer Straße in einem Diagonalzug liegend, in Entwicklung und Umkehrung durch zwei Klemmen gehaltenen wird, oder wie die anmerkende kleine Skizzennotiz darunter zeigt, mit einer Klemme zwei gegenläufige Schlaufen zusammenfasst.

Auch die einzelne Schlaufe (Abb.23), die wie ein Ballon-artiges Monument von ihrem Sockel ausgehend sich entfaltet und zu diesem zurückkehrt, auch dieses Möglichkeiten hat er in farbigen Zeichnungen mit Varianten, etwa auch der beidseitig unterschiedlich gefärbten Schlaufe dargestellt.

Doch hat Müller-Feyen auch akribisch das Thema der Schlaufe im Kontrast zum Massivität des Würfels untersucht, indem er die Schlaufe dem Würfel entgegengestellt bzw. sie aus ihm entwickelte (Abb.24). Sei es, dass sie als Anschnitt nun als Band aus dem Würfel heraustritt oder aber die Ecke des Würfels geradezu surreal erweiternd, zu einer diesen verformenden großen Schleife führt oder aber aus einem Kasten-artigen Gehäuse sich befreit, sich ihm auflegt oder sogar die geradlinige Kante des Würfels der Rundung der Schleife anpasst.

Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, hat der Künstler akribisch in einer Vielzahl von Zeichnungen untersucht.

So hat er aus dem Band, das er zu zwei liegenden und einer stehenden Schlaufe fügte, geradezu eine Skulpturen entwickelt, die an ihrer Nahtstelle der Schlaufen ummantelt, mit als „Gefangene Schlaufen“ betitele.. Diesem ließ er dann die Variation folgen, in der das vordem Helle, nur durch seine Konturen gekennzeichnete Band, nun zu einem schwarzen, von grauem Mantel gehaltenen Fassung wurde (Abb.25).

Objekt und Architektur

Schlaufen bieten nahezu unendliche Möglichkeiten, insbesondere auch wenn, sie einerseits surreal erfasst als Wesen eigener Art etwa sich über einen Treppenlauf erstrecken (Abb.26) oder von einer Wand in den Innenraum.

Vervielfacht im Nebeneinander an den Wänden, wie Boxhandschuhe aufgereiht erscheinen, oder aber in einer Reihe aus Vierkant-Röhren herabhängend an Textiles denken lassen, wie sie auch Schachbrett-artig in einem Sechzehner- bzw. Achterblock als Wandschmuck erscheinen mögen, oder als Objekt auf einem Kasten, auch als Bodenplastik („Lederschlaufen, befestigt an Metallring“, wie der Künstler vermerkt, bzw. von einem Säulen-artigen Sockel herabhängend als „Objekt Leder – Holz“ (Abb.27).

Auch weitere surreale Momente fehlen nicht, wie etwa das breite Band einer Bahn, die sich Schleifen-artig wie auf einen Möbelstück, etwa ein Rednerpult legt und damit auch Assoziationen an die Schriftrolle anklingen lässt (Abb.28), neben Additionen von Schleifenformen (Abb.29), wie sie bereits bei den Skulpturen betrachtet, zu beobachten sind.

Doch ist die Schleife lediglich eine der vielen Möglichkeiten, die sich aus dem Motiv des Bandes ergeben, das in seinen Schwingungen und Knickungen zugleich auch tiefenräumliche Möglichkeiten ergeben.

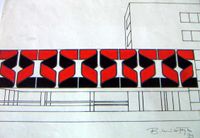

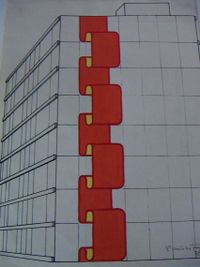

Dies hat Bernhard Müller-Feyen insbesondere bei seinen Entwürfen für monumentale Arbeiten im Zusammenhang von Architektur deutlich gemacht. So zeigt sein Entwurf (Abb.30), der über einem Flachbau diesen mit einem mehrgeschossigen Haus verbindet, einen Fries von zehn Einzelformen, die in Zickzack-förmiger Biegung des Bandes sich zu fünf irregulären Würfeln zusammenschließen, die auf der Fläche in Kontrast von Rot und Schwarz die geometrische Form durch Rechteck und Raute gestalten.

Als vertikale Gestaltung eines achtgeschossigen Hauses scheinen die Schleifen der Bandformen wie plastisch aufgesetzt mit roten Außen- und gelben Schattenflächen (Abb.31) oder aber alternativ die gesamte Vertikale des Hauses begrenzend, dann diagonal umbiegend und wieder empor geführt, wie auch als Schleife oder Winkelform für ein anderes Bürohaus gedacht.

Die Serigraphien

Mit den Schlaufen- und Winkelformen aber verbinden sich insbesondere seine Serigraphien, die nun die Möglichkeit des homogenen Fahrauftrags und die Härte scharf begrenzter Konturen nutzen. Dabei sind solche Arbeiten (Abb.33) besonders zu nennen, da sie der Härte des vorgestellten Materials, etwa eines lackierten Blechs am nächsten kommen und dieses durch intensiven Farbenkontrast verdeutlichen, etwa auf leuchtend gelbem Grund die gebogene Form in hellen Grün mit der Innenfläche dieser Schlaufe in einem tiefen Blau.

Gleichfalls in diesem Zusammenhang sind die Bogenformen der offenen Schlaufen (Abb.34) zu nennen, die auf silbrigem Metallton, die Außenfläche in tiefem Schwarz, die Innenflächen in leuchtendem Ro erscheint, sodass die Schlaufe zur massiven Skulptur zu werden scheint.

Ebenfalls zu bemerken sind parallel geführte Bandzüge von Schlaufen (Abb.35), denen dann kontrastierend die Kreisform der Scheibe vorgesetzt wird, oder aber dass im Gegenüber zweier konträr gestalteter Bänder von Schwarz und Rot, der vollen Schlaufe die Halbform entgegengestellt und somit eine virtuelle Raumform entsteht (Abb.36). Doch findet auch die Einzelform der Schlaufe oder die Einbiegung des Bandes ihre Darstellung, verbunden mit dem Grund des Bildes oder über diesem Fond wie schwebend. Somit bilden gerade die Serigraphien von Bernhard Müller-Feyen eine wichtige Ergänzung zu den Zeichnungen, da sie anders als diese, die Härte und die Bestimmtheit der Formen, in extremer Weise und im Zweidimensionalen darstellen und eine Wirkung erzeugen, wie sie an Email und Hochglanz-polierten lackierte Bleche – wie von Automobilen bekannt – erinnern.

Frühwerk: Glasmalerei

Doch war es ein langer Weg, der Bernhard Müller-Feyen zu diesen für ihn typischen Arbeiten geführt hat. Seine Anfänge finden wir in seinem Studium an den Kölner Werkschulen bei Otto H. H. Gerster, der dort monumentale Wandmalerei und Mosaik lehrte. Es ist bezeichnend, dass Bernhard Müller-Feyen auf der Suche nach einem Material, das mit starker Farbigkeit und eindeutig begrenzten Flächen seinen Vorstellungen entsprach, zunächst die Glasmalerei war, da er hier durch den Zuschnitt einzelner farbiger Glasflächen, zugleich auch eine Reduktion und Konzentration im Sinne der Abstrahierung des Figürlichen erreichen konnte. Dieser Schritt lässt sich besonders deutlich im Gegenüber zweier Glasfenster betrachten. Ein Entwurf für ein Glasfenster mit der Darstellung des Jüngsten Gerichts zeigt in der Aufteilung der Fläche in zwölf Hochrechtecke die Möglichkeit, der Gruppierung der auf die Teilflächen bezogenen Figuren und zugleich deren abstrahierende und typisierende Darstellung der zahlreichen Figuren. Anders dann der Entwurf für das Auferstehungsfenster in Adenau (Abb.37), in dem er die insgesamt 25 Teilflächen zu einer Großkomposition zusammenfasste, die Gestalt des Auferstandenen nur andeutungsweise durch einzelne Linien skizzierte, akzentuell das Gelb in die Restflächen einsetzte, und das zentrale Bild vor dem Hintergrund wie eines unregelmäßigen Mauerwerks aus Schichtungen von weißen und blauen Teilflächen ergab.

Den nächsten Schritt erzielte er mit dem Glasfenster aus dem Jahr 1960 (Abb.38), bei dem die beiden Reihen von je vier Hochrechtecken mit parallelen Kompositionen von farbigen Viereckformen gewählt wurden, die in ihren Knickungen und Verbindungen durchaus ein Prinzip seiner plastischen Gestalten vorwegnehmen.

In der Folgezeit entstanden Farbstudien, die auch in der Glasmalerei sich wieder finden, so in dem farbigen Fenster aus dem Jahre 1966 (Abb.39), in dem das Müller-Feyen konsequent aus Hochrechtecken in unterschiedlichen Blautönen gestaltete, die vor dem Hintergrund von Hell- und Mittelblau wechselnder horizontaler Bänder nun die Vertikale des gotisierenden Fensters je Achse mit zwei lichtblauen Stäben gliederte, die einen gelben Stab in die Mittel nehmen, an Bambusstangen erinnernd.

Doch das Experimentieren mit Farbe wurde nun auch in Form großformatiger Aquarelle (Abb.40) praktiziert, in denen er vor allem vertikale Farbbahnen der konträr zueinander stehenden Farben, auch ihr Verlauf auf dem Papier mit entsprechenden Schattierungen untersuchte. Diese reinen Farbstudien, ohne Bezug zu darstellerischen Formen, bedeuten einen wesentlichen Übergang zu den zeichnerischen Arbeiten, da auch letztlich zu den Bildern der Archetypen führten. Sie bilden somit die koloristische Basis gegenüber der formalen der „Minimals“.

Zeichnungen und Gemälde

Der Blick auf die Anfänge wird im Zeichnerischen wie im Malerischen noch weiter zurückgehend, die frühen Gemälde und Zeichnungen einbeziehen. Denn Bernhard Müller-Feyen hat neben den bekannteren abstrahierenden Werken stets auch das gegenständliche Zeichnen beziehungsweise Aquarellieren gepflegt.

Hierzu boten ihm seine unmittelbare Umgebung in Adenau, die Nürburg (Abb.41) und die Eifellandschaft vielfältige Motive, die auch farbig als Gemälde entstanden, so der „Friedhof in Adenau“ (Abb.42), das Eifeldorf mit den Fachwerkhäusern (Abb.43) oder auch das Schwedenkreuz (Abb.44) auf der Eifelhöhe; auch Kirmutscheid (Abb.45), das Dorf auf der Kuppe des Berges und natürlich die Abtei Maria Laach.

Doch auch die Ferne mit ihrer anderen Landschaft, anderem Licht und anderen Traditionenwirkte auf seine Arbeiten. Im Zusammenhang seiner Lehrtätigkeit an der Kunsthochschule in Istanbul entstanden abstrahierende Gemälde und Aquarelle, so die Gärten des Serail (Abb.46), die Anatolische Landschaft (Abb.47) und die Dächer von Göreme (Abb.48).

Auf Reisen hat ihn stets das Zeichnen begleitet. Die Reise nach Israel, wo er die Tochter besuchte, hier zeichnete er Jerusalem (Abb.49) mit seiner Stadtmauer, aber auch das Getümmel der Personen und den Felsendom. Mit wenigen Strichen angedeutet die „Jerusalemer Stadtmauer mit Blick auf Gethsemane“, 17.04. 92 datiert (Abb.50), die „Ölbäume im Garten Gethsemane“ (Abb.51), auch der Stadthügel von Bethlehem (Abb.52).

Die Irlandreise 1962 mit dem Besuch bei dem mit ihm befreundeten Heinrich Böll (Abb.53) eröffnete ihm mit der dortigen Landschaft für die Malerei weitere Möglichkeiten formaler Reduktion und farblicher Steigerung (Abb.54), insbesondere mit Achill Island an der Westküste, in den Tuschezeichnungen (Abb.56) bis zu einer mit vier Strichen angedeuteten Landschaft.

Die zeichnerische Reduktion auf wenige Linien und die farbliche bilden zusammen mit der figürlichen Abstraktion wie sie bereits bei dem Adenauer Fenster betrachtet wurden, den Übergangs zu jenen abstrakten Gestaltungen, wie sie dann in den Zeichnungen der „Archetypen“ ab den 70er Jahren auftreten und nun in konsequentem Dialog zwischen Zeichnung bzw. Malerei zwischen Zeichnung und Skulptur zwischen deren Einfarbigkeit und der Starkfarbigkeit der Gemälde und gesteigert in den Serigraphien zu beobachten ist.

Monumentalskulptur

Das Werk Bernhard Müller-Feyens hat in den Großplastiken seinen monumentalen Ausdruck gefunden. Die Verbindung zur Natur zu den Ursprüngen äußerte sich deutlich in seinen Vorstellungen der „Archetypen“, in denen er Naturgesetzlichkeit als der eigenen Lebenszeit vorausgehende und sie überdauernde Grundprinzipien in sein Werk einbezog. Ihm war aber auch der konkrete Umraum wesentlich selbst für das von ihm verwendete Material. So war für den in der Eifel lebenden Künstler ein bevorzugtes Steinmaterial (Abb.57) der harte Ettringer Tuff, der als Ergebnis der vulkanischen Eruptionen aus der Lava in der Eifel entstand und von ihm mit Meißel und Spitzeisen bearbeitet wurde. Anders die Plastiken aus Massiveisen, in einem

künstlichen Schmelzprozess industriell gegossen, manuell dann geschliffen und poliert werden.

Seine bekannten großen Eisenskulpturen (Abb.58) sind aus Flächen aufgebaut, die zusammen gefügt, verschweißt und geschliffen werden. Sie leisten eine besondere Verbindung zum Umraum ihrer Aufstellung, nicht nur durch ihr Größenverhältnis, sondern auch durch die Struktur ihrer Oberfläche. Denn die homogene Oberfläche des Corten-Stahls nimmt durch Oxydation unmittelbar an seiner Umgebung teil und die feine rötliche Oxydschicht betont die Monumentalität dieser Skulpturen, die an menschliche Wesen erinnernd mit dem Motiv der Schlaufe ihren prägnanten Ausdruck gefunden hat.

Bernhard Müller-Feyen hat insbesondere mit diesen Monumentalskulpturen einen wichtigen Beitrag zur Skulptur geleistet und damit seinen Platz in der Kunstgeschichte.

Müller-Feyens Großplastiken (Abb.59) stehen in zahlreichen Städten und Skulpturenparks. Er fand Aufträge und Aufstellungen für seine Bildwerke in Adenau, Bad Godesberg und Köln, in Düsseldorf und Castrop Rauxel, in Stuttgart und Düsseldorf. Seine sorgfältigen Studien über die „Minimals“, die „Schlaufen“ und die „Archetypen“ führten ihn zu den Monumentalskulpturen wie sie unter Einbeziehung ihrer jeweiligen Umgebung in der Landschaft, im gestalteten Park oder auch im Stadtbild als Kunstwerk und als Zeit überdauerndes Denkmal stehen. -

Prof. Dr. Heijo Klein, Institut für Kunstgeschichte

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn